【初心者必見】部屋が劇的に変わる!照明配置の基本原則と光の当て方

「おしゃれな照明にしたいけど、どこに何を置けばいいか分からない」──そんな方に向けて、照明士が“配置の原理”を解説します。器具名ではなく「光の働き」を理解すれば、どんな空間にも応用できるようになります。

なぜ「おしゃれな配置」が必要か?

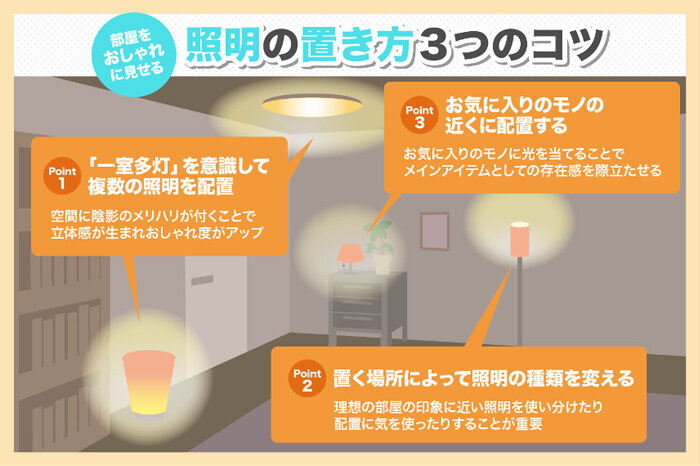

おしゃれな照明の基本は、光のレイヤー(層)を意識すること。天井から床までの高さごとに明るさを配置することで、奥行きと陰影が生まれます。これを「一室多灯」と呼び、近年の照明計画の基本になっています。

照明配置の基本となる「光の3つの役割」

照明の配置を考えるうえで重要なのは、どんな部屋でも共通する「光の役割」を理解することです。照明士の視点では、光は大きく3つの層に分けられます。これを組み合わせることで、空間の明るさ・印象・使いやすさを自在にコントロールできます。

1 ベースライト(全体照明)

<p>空間全体を均一に照らす光で、生活の基盤となる明るさをつくります。シーリングライトやダウンライトが代表的で、空間に安心感と開放感を与えます。ベースライトがしっかり整っていると、他の光が美しく際立ちます。</p>

2 タスクライト(部分照明)

<p>作業や読書、メイクなど、目的に応じて必要な場所を補う光です。デスクライトやペンダントライト、手元灯などが該当します。必要な箇所だけをピンポイントに照らすことで、快適性と省エネ性の両立が可能になります。</p>

3 アクセントライト(演出照明)

空間に陰影と表情を与える光です。壁面や観葉植物、アートを照らすスポットライト、間接照明、フットライトなどがこれに当たります。光と影のコントラストが奥行きを生み、空間全体の完成度を高めます。

この3つの光のバランスを意識することが、照明配置の基本原則です。どんな部屋でも「ベース+タスク+アクセント」の構成を念頭に置くだけで、見違えるような雰囲気をつくることができます。

【プロのテクニック】空間を活かす配置の原理

照明は「数」や「明るさ」だけでなく、“当て方”で印象が決まります。照明士が設計時に重視するのは、空間の特性を活かす3つの原理です。配置の順序を理解することで、どんな部屋でもバランスの取れた照明計画を立てられます。

1 ゾーニングの原理

リビングとダイニングのようにひと続きの空間は、「光の明暗」で自然に分けるのが基本です。食卓は明るく集中、くつろぐエリアは穏やかに──というように照度差をつけることで、照明だけで空間を区切ることができます。

2 空間サイズと光量の原理

広さによって必要な光の「量」と「方向」は変わります。6畳前後の部屋なら1灯+補助灯で十分ですが、12畳を超える空間では複数の光源を分散配置し、光が重なり合うゾーンを作ることが重要です。光を一点に集中させず、複数方向から拡散させるのがコツです。

3 高さ(レイヤー)の原理

天井・目線・床付近といった高さごとに光を配置すると、立体感が生まれます。天井付近はベースライト、目線の高さはペンダントやブラケット、床近くはスタンドやフットライトなど。高さごとの明るさの層(レイヤー)を意識することで、空間全体の完成度が格段に上がります。

これら3つの原理を理解して配置を行うと、単に「明るい部屋」ではなく、“居心地の良い空間”を演出できます。照明は設置位置よりも、「光をどの方向へ、どの強さで届けるか」が鍵です。

失敗しないための器具選びの原理

照明器具は「用途と機能の適合性」で選ぶのが基本です。

・食卓:ダクトレール+ペンダントで高さ調整を容易に

・リラックス空間:快眠やくつろぎを目的とする空間では、光の色と明るさを自在に調整できる調光機能が効果的

・子供部屋:中央にシーリング+学習エリアの補助灯

このように、“場所”ではなく“目的”に合わせて器具を選ぶことで、配置計画がスムーズになります。

まとめと次へのステップ

照明の配置は「器具」よりも「光の構成」が重要です。ベース・タスク・アクセントの3層を意識することで、空間は劇的に変わります。

応用編:寝室での光の使い方

寝室照明の選び方ガイド

カテゴリ別に照明を探す

照明カテゴリ一覧