照明の選び方:部屋別の効果的なポイント【照明士が解説】

照明は「空間を明るくする道具」ではなく、「生活の質をデザインする要素」です。部屋の明るさや光の色、器具の配置によって、人の心理や快適さは驚くほど変わります。本記事では、照明士の視点から、各部屋に最適な照明の選び方をわかりやすく解説します。

照明を選ぶ前に知っておきたい光の基本

照明を効果的に使うためには、まず「光の性質」を理解することが大切です。明るさ・色温度・演色性の3つを知っておくだけで、選び方の基準が明確になります。

光の明るさと照度(ルクス)を理解する

照度(lx:ルクス)は、光がどれだけの明るさで照らされているかを示す単位です。用途に応じた照度を意識することで、快適で無駄のない明るさが得られます。

たとえば、リビングでは300〜500lx、ダイニングや勉強机では500lx以上、寝室では100lx以下が目安です。

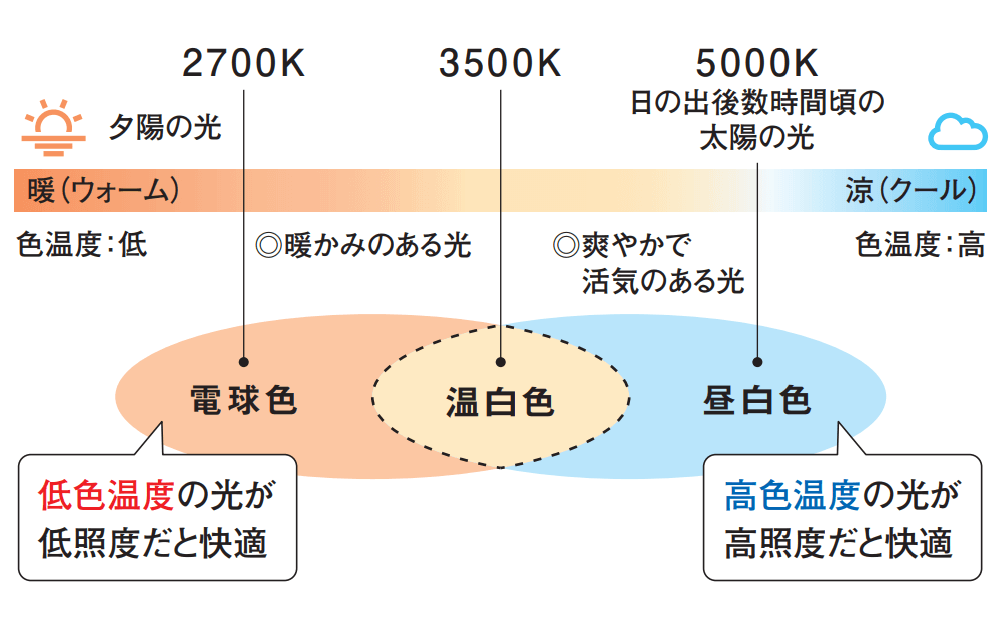

色温度(ケルビン)で空間の印象は変わる

光の色は「ケルビン(K)」で表され、2700K前後の暖かい電球色は落ち着いた空間に、5000K前後の昼白色は明るく爽やかな印象になります。

食事やくつろぎの時間には暖色を、作業や勉強には昼白色を選ぶと、空間の目的に合った心地よい明るさを演出できます。

演色性(Ra)で見え方が変わる

同じ明るさでも、照明の「演色性(Ra値)」が高いほど、物の色が自然に見えます。Ra90以上の高演色LEDは、肌の色やインテリアの質感を美しく引き立てます。

リビングや寝室など、居心地を重視する空間ではRa値の高い照明を選ぶと印象が格段に良くなります。

部屋別の照明選び

照明の選び方は「どんな時間を過ごしたいか」によって異なります。ここでは、部屋ごとの最適な明かりの使い方を紹介します。

リビング:くつろぎと明るさのバランスを取る

家族が集まるリビングでは、明るさを一箇所に集中させず、複数の光を組み合わせる「一室多灯」がおすすめです。シーリングライトやダウンライトで全体を照らし、スタンドライトで陰影を加えることで、落ち着きのある空間になります。

ダイニング:料理を引き立てる照明計画

食卓の上にはペンダントライトを配置し、料理をおいしく見せる暖色系の光を選びます。

ペンダントの高さはテーブル面から約70cmが目安。影を作らず、会話の邪魔にならない位置が理想です。

寝室:リラックスを誘うあたたかな光

寝室では、まぶしさを抑えた間接照明やスタンドライトを中心に配置します。明るすぎる光は睡眠の質を下げるため、調光機能付きの照明で夜の時間を柔らかく演出しましょう。

玄関・廊下:安全性とおもてなしの印象を両立

玄関は「第一印象」を決める場所。足元を照らすフットライトや、壁を照らすブラケットライトを組み合わせることで、温かみと安全性を両立できます。

明るさセンサー付きの照明を使えば、夜間の帰宅時も安心です。

洗面・トイレ:影を抑えた機能照明

鏡の上や横から照らすライトで、顔に影ができないようにします。昼白色(5000K)前後の自然な光が最適で、メイクや身だしなみを整える作業に適しています。

器具タイプ別の選び方

照明器具には多くの種類がありますが、大切なのは「どんな目的でどんな光を作りたいか」を明確にすることです。

ここでは、代表的な照明器具の特徴と選び方のポイントを整理します。

シーリングライト:部屋全体を照らす基本照明

天井に直接取り付けるタイプで、部屋全体を均一に照らします。最近は調光・調色機能付きのLEDシーリングライトが主流で、リモコンひとつで時間帯に合わせた光を作れます。

広さに応じて8畳・10畳などの明るさを選びましょう。

ペンダントライト:デザインと演出を両立

ダイニングやリビングのアクセントとして人気のある照明です。光が下方向に集中するため、食卓やカウンターのように照らしたい場所が決まっている空間に最適。

コード長を調整して、高さ70cm前後を目安に設置するとバランスが良くなります。

スタンドライト・フロアライト:空間に陰影を作る

足元や壁面を照らすことで、空間に奥行きを生み出します。調光機能付きのスタンドなら、夜は常夜灯としても活用可能。

寝室・リビング・書斎など「リラックス重視の空間」で特におすすめです。

ダウンライト:すっきりとした印象に

天井埋め込み型の照明で、空間を広く見せる効果があります。

必要な場所に必要なだけ配置できるため、リビングや玄関など多用途に対応。

ただし、位置が悪いと眩しさやムラの原因になるため、照射範囲のシミュレーションが重要です。

ブラケットライト:壁を使った間接的な光演出

壁面を照らすことで、柔らかい陰影を作る照明。

玄関・寝室・階段などで使用すると、高級感と落ち着きを演出できます。器具デザインで印象が大きく変わるため、空間のテイストに合わせて選びましょう。

スポットライト:照らしたい場所を強調

ピンポイントで光を当てることで、インテリアやアートを印象的に見せます。ライティングレールに複数設置すると、後から位置や角度を調整できるため、模様替えの多い部屋にも適しています。

照明器具の配置や当て方を詳しく知りたい方はこちら

照明配置の基本原則と光の当て方

よくある失敗と改善のヒント

照明選びで失敗する原因の多くは、「明るさの量」ではなく「光の方向」と「配置の目的」が曖昧なことにあります。

ここでは、実際によくある失敗例と、その改善方法を紹介します。

失敗1 明るすぎて落ち着かない

照明を一灯だけで部屋全体を明るくしようとすると、光が強すぎて疲れやすくなります。

改善策:複数の照明を組み合わせて、用途に合わせた明るさをつくりましょう。特に間接照明やスタンドライトを取り入れると、目に優しい空間に変わります。

失敗2 光が偏っていて暗く感じる

壁や天井の反射をうまく利用しないと、照度はあっても暗く感じることがあります。

改善策:光を壁に反射させる「バウンス照明」を意識し、部屋の隅にもやわらかく光を広げることで、明るさのムラを軽減できます。

失敗3 部屋のテイストと照明デザインが合わない

照明器具の性能だけで選ぶと、空間の雰囲気に合わないことがあります。

改善策:照明は「家具の一部」と考え、北欧・モダン・和風などのスタイルに合わせた素材や形状を選ぶことが大切です。

失敗4 電球色・昼白色を使い分けていない

部屋の用途に関係なく同じ色温度を使っていると、雰囲気が単調になりがちです。

改善策:リビングや寝室には電球色(2700K〜3000K)、キッチンや洗面には昼白色(5000K前後)を使い分けると快適です。

まとめ|照明選びは「暮らしをデザインする」こと

照明を選ぶことは、単に明るさを確保する作業ではなく、日々の時間を快適にデザインする行為です。明るさ・色温度・配置を意識して選べば、どんな空間も心地よく変えられます。

「照明士の視点」で少しだけ意識を変えることが、暮らしの質を大きく向上させる第一歩です。

おしゃれな実例を見たい方はこちら ▶お部屋に合ったおしゃれ照明20選

照明の配置や当て方を学ぶ ▶照明配置の基本原則と光の当て方

すぐに商品を探したい方はこちら ▶照明カテゴリ一覧